In ricordo del Terremoto del Belice: PER NON DIMENTICARE

Pubblicato da Sicily Tourist in Cultura,Tradizioni, Miti e Religiosità Siciliane · 13 Marzo 2021

Nel mese di gennaio del 1968 ebbe inizio in Sicilia occidentale un lungo periodo sismico che terminò nel mese di febbraio del 1969, caratterizzato da numerose scosse, le più forti delle quali si verificarono tra il 14 ed il 25 gennaio 1968.

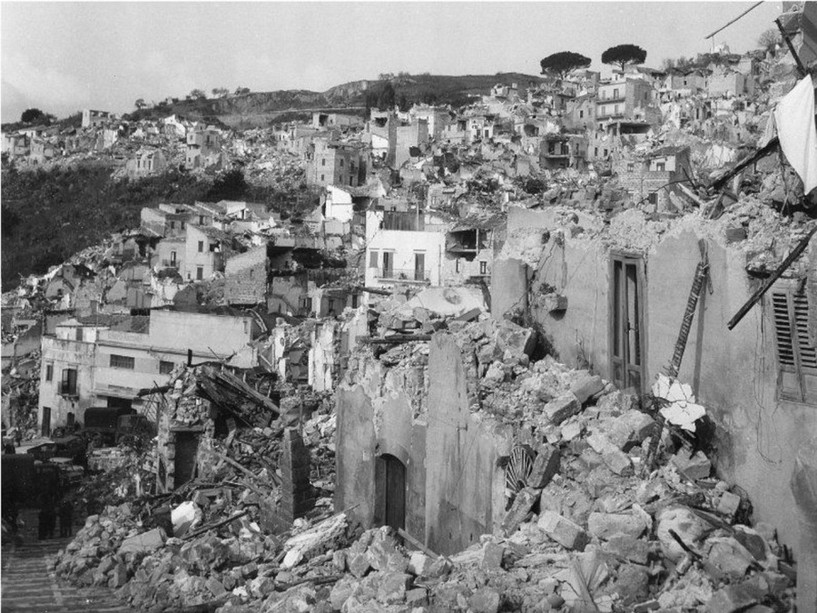

Il 14 gennaio 1968 furono avvertite le prime scosse: tremò tutta la Sicilia occidentale, non si registrarono crolli ma la gente fu presa dal panico e decise, fortunatamente, di dormire all’aperto, avvolta in coperte o in macchina, sulle piazze dei paesi o in aperta campagna. In piena notte, infatti, si verificò una scossa violentissima che colpì la Valle del Belice, dove subirono danni gravissimi Gibellina, Salaparuta, S. Ninfa, Montevago, Partanna, Poggioreale e Santa Margherita Belice, compresi nei territori delle province di Trapani ed Agrigento che, all’epoca del terremoto, non erano classificati sismici. Il 90% del patrimonio edilizio rurale subì danni irreparabili, con gravi ripercussioni sull’economia quasi esclusivamente agricola dell’area. Sulla gravità del danno pesarono le caratteristiche costruttive e la vetustà degli edifici, realizzati in pietra squadrata con insufficiente malta cementizia, assenza di collegamenti tra le parti strutturali e fondazioni inadeguate.

Il 25 gennaio alle ore 10.52 una replica inaspettata, dell’VIII grado MCS, travolse una squadra di soccorritori all’opera tra le macerie, provocando la morte di un vigile del fuoco. La scossa provocò inoltre danni a Sciacca ed a Palermo, dove si svuotarono le scuole, gli uffici, le abitazioni e si tornò a dormire all’aperto.

Sulla gravità del danno pesano seriamente anche le caratteristiche costruttive degli edifici oltre che la loro vetustà. Gli uffici del Genio Civile e il Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, alle dirette dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, si occupano delle operazioni di verifica dei danni e di programmazione degli interventi di ricostruzione.

Il principale problema della gestione emergenziale consisterà nella mancanza di coordinamento delle forze in campo. Due anni più tardi, nel 1970, la legge n. 996 dell'8 dicembre delinea per la prima volta un quadro complessivo di interventi di protezione civile: “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile”.

È così che l’ordinamento italiano recepisce il concetto di protezione civile e specifica per la prima volta la nozione di calamità naturale e catastrofe. Si afferma quindi il concetto di protezione civile intesa come predisposizione e coordinamento degli interventi e si individuano i compiti fondamentali affidati ai vari organi della protezione civile per una razionale organizzazione degli interventi e per far arrivare nel modo più rapido ed efficace i soccorsi alle popolazioni colpite.

Soltanto nel 1992 però, con la nascita del Servizio Nazionale della Protezione Civile, trova un primo organico compimento la visione di un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione anche privata.

Oggi anche lo staff di sicilytourist.com vuole ricordare il sisma che la mattina del 15 gennaio 1968 sconvolse un settore della Sicilia meridionale, compreso tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. Più di 300 morti e interi paesi rasi al suolo. Da Gibellina a Poggioreale, da Salaparuta a Montevago. In poco meno di trenta minuti di scosse, segnata la storia di un pezzo di Sicilia. Costringendo alla precarietà i sopravvissuti che avevano scelto di rimanere.

La ricostruzione continua. Non può definirsi neppure più, “con lentezza”. Sembra quasi che si sia scelto di trasformare quel che avrebbe dovuto essere provvisorio, in definitivo. Grazie a molte leggi, ma anche a finanziamenti inadeguati. Si calcola che finora siano stati investiti meno di 13mila miliardi di vecchie lire. Nonostante le mobilitazioni di cittadini e amministratori.

Così le baracche di lamiera ed Eternit, che per almeno quarantanni hanno costituito il riparo di fortuna di molti dei quasi centomila sfollati, non ci sono più. Cancellate almeno quelle sistemazioni che Leonardo Sciascia paragonò ai “più efferati e abietti campi di concentramento”.

I paesi in molti casi sono stati costruiti altrove. Aggiungendo a territori nei quali sono rimasti i vecchi centri fantasma, nuove urbanizzazioni. Con il risultato di incidere pesantemente sul paesaggio. Ma c’è ancora molto da fare. Soprattutto le opere di urbanizzazione. Per le quali servono all’incirca 300 milioni di euro.

Guarda il Video PER NON DIMENTICARE....